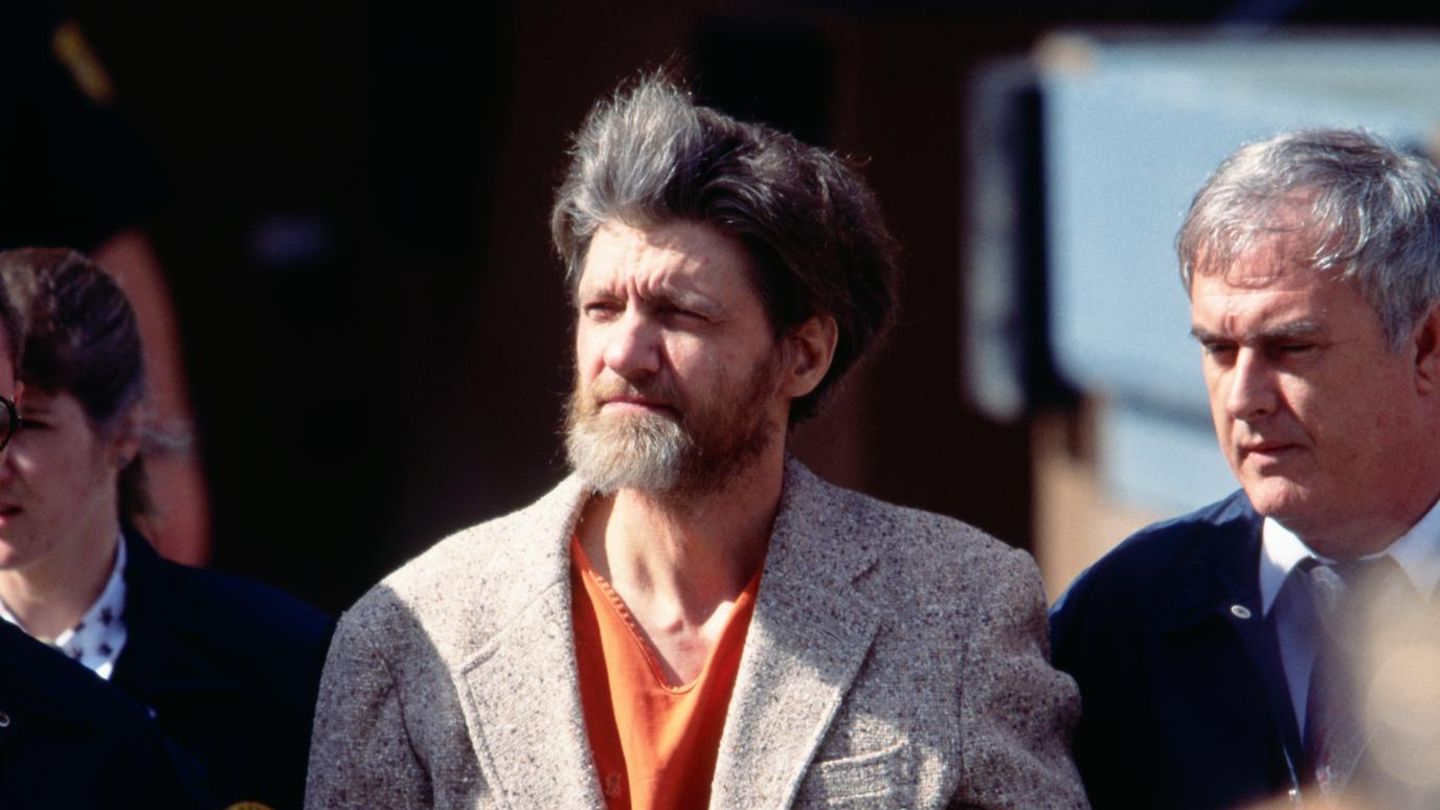

Vor 30 Jahren entlarvt ein Text in einer Zeitung einen der bekanntesten Kriminellen der USA. Er stammt von ihm selbst. Über das Ende einer beispiellosen Attentatsserie.

Kriminelle werden gefasst, weil sie Fingerabdrücke oder DNA-Spuren am Tatort hinterlassen. Weil sie sich gegenüber Vertrauten verraten oder auf frischer Tat ertappt werden. Wenige aber landen im Gefängnis, weil sie Worte und Sätze in einer bestimmten Weise aneinanderreihen. Und doch widerfährt genau das einem der berüchtigsten Verbrecher der USA, dem „Unabomber“ Ted Kaczynski. Seinem langjährigen mörderischen Tun wird schließlich Einhalt geboten wegen etwas vermeintlich Unverdächtigem: seinem Schreibstil.

Am 19. September 1995 erscheint in einem achtseitigen Sonderteil der Tageszeitung „The Washington Post“ unter dem Titel „Industrial Society and Its Future“ („Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft“) ein Text von Kaczynski, dessen Identität damals noch niemand kennt. Es ist ein manisches Manifest, eine wütende Abrechnung mit der modernen Gesellschaft, mit Technisierung und Industrialisierung vor allem, mit Linken und Faschisten – und ein Aufruf zur Revolution, die das ganze schändliche „System“ hinwegfegen soll. Zu einem Umsturz, den der Autor selbst mit einer Serie von Bombenattentaten seit Jahren herbeizuführen sucht. Drei Menschen sind dabei bereits umgekommen, fast zwei Dutzend teils schwer verletzt worden. Das FBI, das die Ermittlungen führt, aber tappt trotz großen Aufwands immer noch im Dunkeln. Bis jetzt. Denn ausgerechnet die vom Attentäter selbst geforderte, ja erpresste Veröffentlichung seines Manifests in der Presse wird endlich den Durchbruch bringen. Der „Unabomber“ verrät sich durch seine eigene Sprache.

Ein brillanter Kopf, übervoll von Hass

Ted Kaczynski ist hochintelligent. Mit nur 16 Jahren beginnt er 1958 ein Studium in Harvard, erhält mit 25 einen Doktortitel in Mathematik, wird danach Assistenzprofessor an der University of California in Berkeley. Dann jedoch steigt er plötzlich aus, kündigt aus heiterem Himmel und zieht Anfang der Siebziger nach Montana, in eine selbstgebaute Hütte in der Wildnis.

Zwölf Quadratmeter, keine Heizung, kein Strom, kein fließend Wasser. Das primitive Leben, das Kaczynski nun führt, wird ihm Programm. In seinem Holzhäuschen zimmert er sich ein immer extremeres Weltbild, das um ein fast steinzeitliches Ideal kreist, um eine Existenz des einfachen Jägers, naturnah und ursprünglich. Auf der Gegenseite, als Objekt seines tiefen Hasses: der moderne technische Fortschritt, der überall Zerstörung verursache und die Freiheit immer mehr einschränke. Radikales Freiheitsdenken hat in den USA eine lange Tradition, aber Kaczynski koppelt es bald mit terroristischer Gewalt.

Als Einsiedler zieht sich Kaczynski in den Siebzigern in diese Hütte in Montana zurück. Hier entwickelt er über Jahre seine radikale anti-technologische Ideologie – und plant seine verbrecherischen Taten. Ermittler können ihn in dem Gebäude 1996 festnehmen

© ElaineThompson / AP Photo

1978 beginnt er seine Attentate. Die Opfer: Personen, die das verhasste „System“ repräsentieren, für Fortschritt stehen, neue Technologien, für wissenschaftliche Innovation. Die erste Paketbombe explodiert an der Universität Chicago, die zweite und dritte treffen eine Fluggesellschaft. Die kurz darauf eingerichtete Sondereinheit des FBI erhält den Namen UNABOM (abgeleitet von der Bezeichnung „UNiversity and Airline BOMbing“), in den Medien heißt der Täter bald nur noch „Unabomber“. Immer wieder schlägt er nun zu, im ganzen Land. Nimmt Professoren, Genetiker, Werber, Computerhändler ins Visier. 1985 stirbt ein IT-Unternehmer durch eine Bombe, das erste Todesopfer.

Das riesige FBI-Team verzweifelt

Die Ermittler, deren Einheit inzwischen auf mehr als 150 Leute angewachsen ist, arbeiten fieberhaft. Aber Kaczynski verfährt extrem vorsichtig, baut die Sprengsätze aus Allerweltsmaterialien, die keinerlei konkrete Rückschlüsse zulassen. Seine Opfer, keine Prominenten, sucht er bewusst nicht systematisch aus, folgt keinem nachvollziehbaren Plan. Er vermeidet es auch, in Tatortnähe gesehen zu werden, versendet Bomben oft mit der Post. 1987, nach einer mutmaßlichen Sichtung, gibt es zwar ein Phantombild, aber das ist mit Sonnenbrille und Kapuzenpullover so unkenntlich, dass es kaum hilft. So sehr sie sich auch bemühen, die Behörden kommen dem Gesuchten nicht näher.

Mitte der Neunzigerjahre sterben zwei weitere Menschen. Und dann meldet sich auf einmal der Täter. Er schickt sein voluminöses, 35.000 Worte umfassendes Manifest an zahlreiche Medien und erklärt, seine Bombenattentate zu beenden, sollte der Text veröffentlicht werden.

Die eingeschaltete Generalstaatsanwaltschaft und das FBI wägen ab, ob sie sich dieser Nötigung beugen sollen. Schließlich geben sie das Einverständnis, um weitere Gewalt zu verhindern. Vor allem aber hoffen sie, dass sich aus der Veröffentlichung des Textes neue Spuren, ungekannte Anhaltspunkte für die Jagd nach dem Täter ergeben könnten. Hinweise von den Menschen, die den Text lesen.

Worte des Killers: Am 19. September 1995 wird das von Ted Kaczynski eingesandte Manuskript unter dem Titel „Industrial Society and Its Future“ („Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft“) in der „Washington Post“ abgedruckt. Das Kalkül der Behörden, dadurch neue Hinweise zu erhalten, geht auf: Eine Sprachanalyse offenbart die Identität des Täters

© Evan Agostini / Liaison

Und tatsächlich: Einige Monate später meldet sich Kacznyskis Bruder David. Ihn erinnere das Manifest an den Stil seines Bruders, an alte Schriftstücke von ihm. Zum Vergleich hat er einen Aufsatz von Ted aus den frühen Siebzigern dabei, mehrere Briefe. Erkennbar sind ähnliche Formulierungen und Schreibweisen, etwa das untypischerweise auf britische Art mit „s“ geschriebene Wort „analyse“ (analysieren) oder die wiederkehrende Wendung „sphere of human freedom“ (Sphäre der menschlichen Freiheit).

Plötzlich weisen alle Erkenntnisse Richtung: Kaczynski

Nach einer eingehenden linguistischen Prüfung sind sich die Experten sicher, dass der Autor all dieser Texte – samt dem Manifest – mit höchster Wahrscheinlichkeit identisch ist. Nun gleichen sie alle bisher gesammelten Indizien mit der Person von Kaczynski ab und finden auch hier üppige Übereinstimmungen.

Am 3. April 1996 wird der „Unabomber“ in seiner Hütte in Montana verhaftet und später, nach einem Geständnis, zu lebenslanger Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt (wo er sich 2023 selbst tötet).

Die vergifteten Worte überdauern als düstere Inspiration

Der programmatische Text des Kriminellen aber bleibt weiter in der Welt – und wird bis heute von verschiedensten radikalen Bewegungen aufgegriffen: Anarchisten beziehen sich auf ihn, Maschinenstürmer, Ökoterroristen, rechtsextreme Intellektuelle, der norwegische Attentäter Anders Breivik zitiert daraus. Und einige der Analysen über die Gefahren von Technik für Mensch und Umwelt scheinen sogar Stimmungen nicht ausschließlich an den äußersten politischen Rändern zu treffen.

Obwohl sie eigentlich Teil eines Elaborats sind, das heimtückische Morde rechtfertigen sollte – und schließlich zur Ergreifung des Mörders führte.