Architektur in der Chemie bringt drei Forschern den diesjährigen Nobelpreis. Mit den Konstruktionen lässt sich Wasser aus Wüstenluft ziehen, Wasserstoff speichern – und etliches mehr.

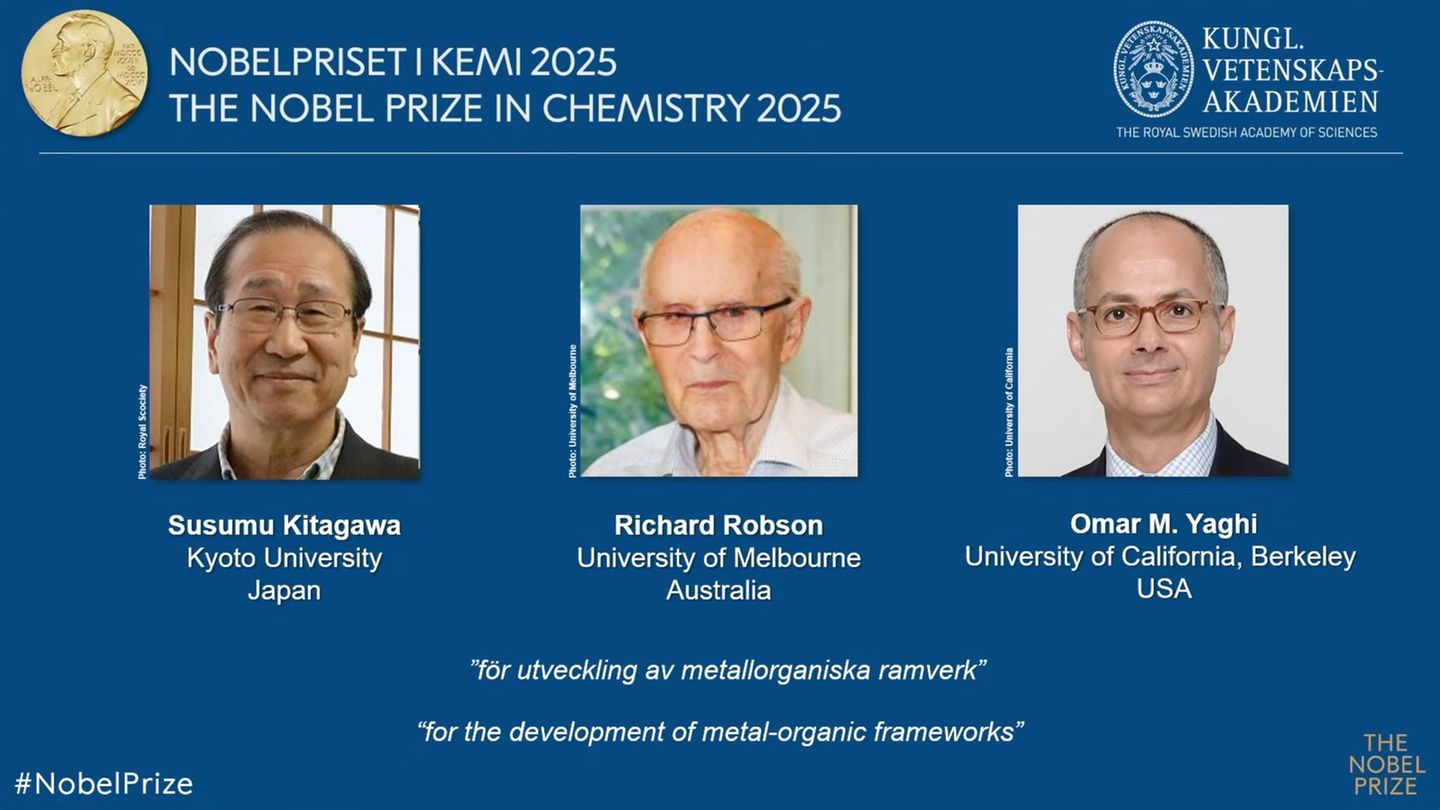

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die Materialwissenschaftler Susumu Kitagawa (Japan), Richard Robson (Australien) und Omar Yaghi (USA) für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Dank der Entdeckungen der Preisträger hätten Chemiker zehntausende solche Verbindungen konzipiert, würdigte die Akademie. Manche könnten zur Lösung einiger der größten Herausforderungen der Menschheit beitragen.

Hohlraum von großem Nutzen

Metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) sind schwammartige Netze aus Metallen und organischen Molekülen, die viele kleine Hohlräume haben und zum Beispiel Gase speichern oder Stoffe trennen können.

Die Strukturen können demnach etwa dazu genutzt werden, Wasser aus Wüstenluft zu gewinnen und Kohlendioxid abzuscheiden. Zudem könne man damit schädliche Chemikalien von Wasser trennen und Rückstände von Arzneimitteln wie etwa Antibiotika in der Umwelt abbauen, hieß es. Überdies schaffe es auch Möglichkeiten, Früchte langsamer reifen zu lassen oder Medikamente gezielt in den Körper einzubringen.

Für dieses Gebiet sei es genau das richtige Trio, das ausgezeichnet werde, sagte der deutsche Chemie-Nobelpreisträger von 2007, Gerhard Ertl, Emeritus vom Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft.

Wasser aus Wüstenluft isolieren

„Metallorganische Gerüstverbindungen haben ein enormes Potenzial und eröffnen bisher ungeahnte Möglichkeiten für maßgeschneiderte Materialien mit neuen Funktionen“, erklärte Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie.

Ein konkretes Beispiel: Vor wenigen Jahren hatte eine Gruppe um Yaghi in der Wüste von Arizona das Pulver MOF-801 getestet. Es enthält extrem viele Poren und bietet damit eine sehr große Oberfläche, an der sich Wasser aus der Luft niederschlagen kann. Das geschieht nachts, wenn die Luft selbst in sehr trockenen Wüsten eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit erreichen kann. Am Tag sorgt die Sonnenstrahlung dann dafür, dass das Wasser in der Sammelbox verdunstet, bevor es schließlich verflüssigt wird.

Es begann mit einem Lehrmodell aus Holzkugeln

Kitagawa wurde 1951 in Kyoto geboren, wo er auch heute noch tätig ist. Der 60 Jahre alte Omar Yaghi stammt aus Jordanien und forscht an der University of California in Berkeley. Der in Melbourne tätige Robson ist 88 Jahre alt.

Robson war es, der in den 70er Jahren in Australien für seine Studierenden Atommodelle aus hölzernen Kugeln baute und damit den Grundstein legte. Für die Werkstatt der Universität musste er markieren, wo Löcher in die Holzkugeln gebohrt werden sollte. Die Stellen durften nicht zufällig gewählt sein, weil die Atome auf eine spezifische Art und Weise chemische Verbindungen eingehen. Dies brachte ihn auf eine Idee – es dauerte allerdings noch über ein Jahrzehnt, bis Robson seinen Gedanken weiterentwickelte.

Viele Kollegen in der Chemie erkannten zunächst keinen großen Wert in Robsons Forschung – doch hier kam Kitagawa ins Spiel. Dem Nobelkomitee zufolge verfolgt dieser das Lebensmotto, „das Nützliche im Unnützen zu sehen“. Kitagawa und Yaghi schufen mit der Zeit eine stabile Grundlage für Robsons Visionen. Unabhängig voneinander machten sie zwischen 1992 und 2003 mehrere bahnbrechende Entdeckungen.

Hochdotierter Preis

Die renommierteste Auszeichnung für Chemiker ist in diesem Jahr mit insgesamt elf Millionen Kronen (rund einer Million Euro) dotiert. Die Auszeichnung geht zu gleichen Teilen an die Forscher.

Die diesjährige Nobelpreis-Bekanntgabe war mit der Medizin gestartet: Diese Auszeichnung geht in diesem Jahr an Shimon Sakaguchi (Japan), Mary Brunkow und Fred Ramsdell (beide USA). Ihre Erkenntnisse zum Immunsystem lieferten dem Nobelkomitee zufolge die Basis für die Entwicklung möglicher neuer Behandlungsmethoden etwa gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten.

Den Physik-Nobelpreis hatten am Dienstag die in den USA arbeitenden Quantenforscher John Clarke, Michel Devoret und John Martinis zugesprochen bekommen. Sie hatten gezeigt, dass sich auch makroskopische, millimetergroße Strukturen nach den Regeln der Quantentheorie verhalten und so einen Grundstein für die nächste Generation von Quantencomputern gelegt.

Am Donnerstag und Freitag folgen die Bekanntgaben der diesjährigen Nobelpreisträger für Literatur und für Frieden. Die Reihe endet am kommenden Montag mit dem von der schwedischen Reichsbank gestifteten sogenannten Wirtschafts-Nobelpreis.

Die feierliche Überreichung der Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.