Bevölkerungsforscher sehen viele mögliche Gründe. Und es gibt Hoffnung, dass die Geburtenzahl wieder steigt.

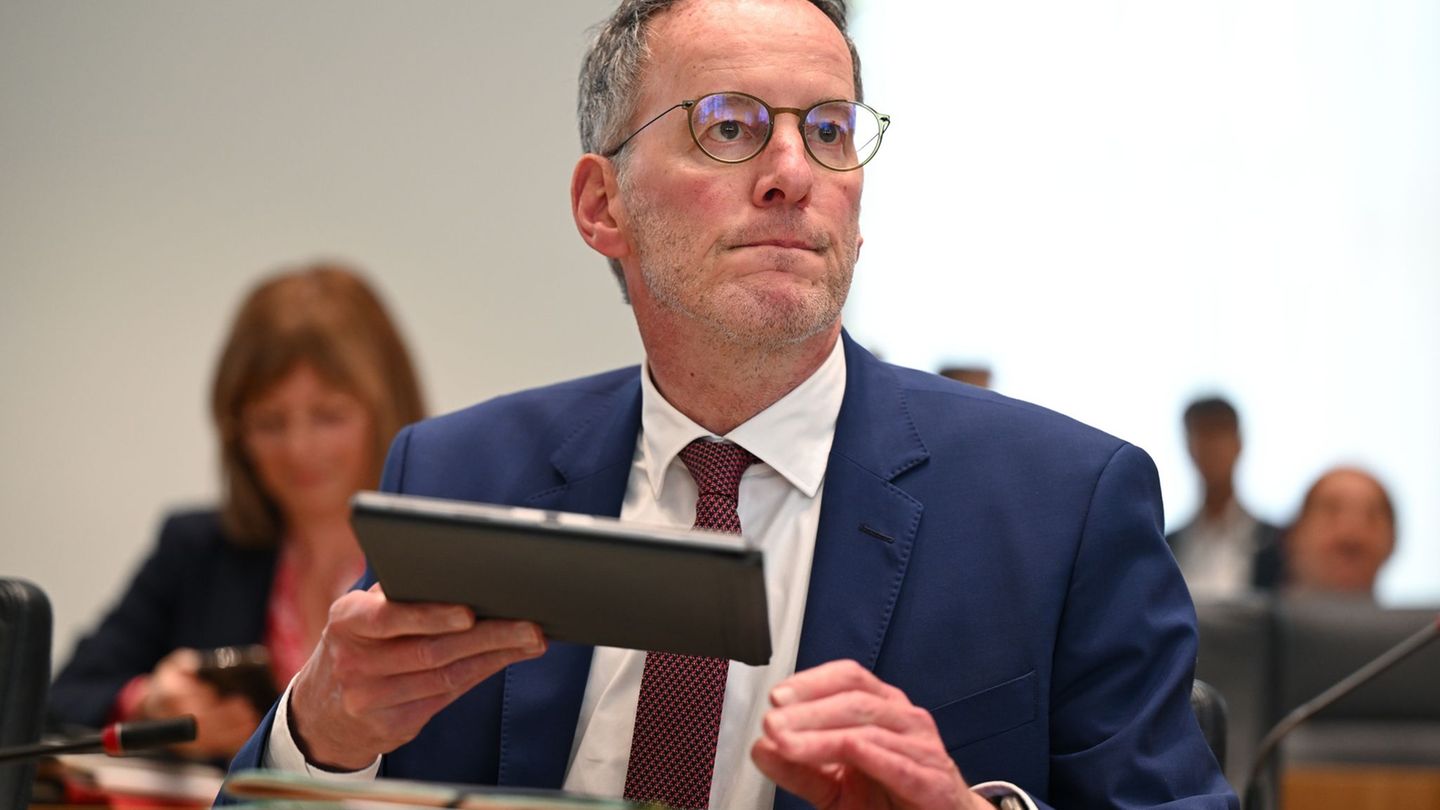

Mecklenburg-Vorpommern steuert in diesem Jahr auf die niedrigste Geburtenzahl seit der Wende zu. Kita-Erzieherinnen fürchten um ihre Arbeitsplätze, Eltern um den Erhalt von Krippen und Kindergärten in ihrer Nähe. Bevölkerungsforscher Henrik-Alexander Schubert vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock erklärt, wie es zu dieser Situation gekommen ist – und wie es möglicherweise weitergeht.

Warum sinkt die Zahl der Geburten seit einigen Jahren in MV?

Hauptgrund ist die niedrige Zahl an Frauen im gebärfähigen Alter infolge des Geburtenknicks in den Jahren 1990 bis 1995, sagt Schubert. Gerade die Altersgruppe zwischen 25 bis 35 Jahren, in denen die meisten Kinder gezeugt werden, sei sehr dünn besetzt. Deswegen schrumpfe die Geburtenzahl, obwohl die Fertilitätsrate – also die Zahl der Kinder je Frau – leicht gestiegen ist. 2024 betrug sie nach Schuberts Worten 1,294 Kinder je Frau, im Jahr davor 1,251. „Das ist allerdings insgesamt ein niedriger Wert und liegt weit unter dem Selbsterhaltungsniveau von 2,1 Kindern je Frau“, so der Experte.

Warum bekommen die Leute so wenige Kinder?

Dafür kommen viele Gründe infrage, sagt der Forscher. So wisse man aus der Forschung, dass Unsicherheiten die Familienplanung verzögern. Mögliche Ursachen für Unsicherheit könnten die ökonomische Stagnation der vergangenen Jahre, die Corona-Pandemie und der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine sein.

„Aber auch die Pluralisierung der Familienformen, die Verbreitung von alternativen Lebenszielen, der schrumpfende Einfluss traditioneller Normen und längere Ausbildungszeiten durch ein gestiegenes Ausbildungsniveau führen zu einer Verschiebung der Geburten ins spätere Alter und damit einhergehend auch zu einer eventuellen Reduktion der erreichten Kinderzahl“, so Schubert.

Wie geht es weiter?

Der Blick in die Glaskugel ist sehr schwierig, sagt der Forscher. Immerhin: Die Altersgruppe der heute zwischen 10- und 20-Jährigen ist nach seinen Worten wieder etwas größer, denn ab 1996 sind die Geburtenzahlen in MV gestiegen. Das könne durchaus zu höheren Geburtenzahlen in etwa zehn Jahren führen, sofern die Betroffenen nicht zuvor auswandern und sofern die Fertilitätsrate wenigstens stabil bleibt.

Eventuell könnte ein Rückgang von Unsicherheit und ein Ende des Geburtenaufschubs einen kleinen Anstieg in den nächsten Jahren nach sich ziehen, meint Schubert. „Auf der anderen Seite können weitere Krisen eventuell die Geburtenrate stärker nach unten drücken.“

Kann die Politik irgendetwas tun?

Generell lässt sich nur bedingt gegensteuern, weil das Kinderkriegen die freie Entscheidung des Einzelnen ist und die Bevölkerungsstruktur ein Produkt der letzten Dekaden ist, sagt Schubert. Politische Maßnahmen haben nach seinen Worten in der Vergangenheit oft nur begrenzten Einfluss auf die Geburtenrate gehabt. „Meistens führten die Maßnahmen nur dazu, dass Kinder vorgezogen wurden, aber nicht, dass mehr Kinder geboren worden sind.“

Studien zufolge liegt die von den Menschen als ideal empfundene Kinderzahl in Deutschland über der tatsächlichen Kinderzahl, wie Schubert weiter berichtet. Probleme könnten nach seinen Worten eine fehlende Verfügbarkeit oder fehlende Flexibilität von Kitas sein, aber auch der Mangel an flexiblen Arbeitszeiten und -formen für Eltern.

Was könnte also helfen?

„Deswegen könnten folgende Maßnahmen eventuell positive Effekte auf das Geburtenverhalten haben: flexible Arbeitszeiten für Mütter und Väter, flexible und lange Öffnungszeiten von Kindertagesstätten sowie flexible Unterstützungen für die Herausforderungen junger Familien“, sagt Schubert. Außerdem könne ein positiver Diskurs zu den Themen Familie und Kinder ein positiveres Bild von Elternschaft erzeugen und somit ein positiveres Umfeld für das Kinderkriegen.