Wie beeinflusst Innovation das Wirtschaftswachstum? Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt haben es untersucht – und bekommen nun den Nobelpreis für Wirtschaft.

Viele dürften auf die Bekanntgabe des Wirtschaftsnobelpreises ähnlich reagiert haben wie einer der Preisträger selbst. „Es ist wirklich eine Überraschung“, sagte der französische Ökonom Philippe Aghion, per Telefon zur Pressekonferenz in der Königliche Akademie der Wissenschaften in Stockholm zugeschaltet. „Das habe ich wirklich überhaupt nicht erwartet. Ich bin immer noch sprachlos.“

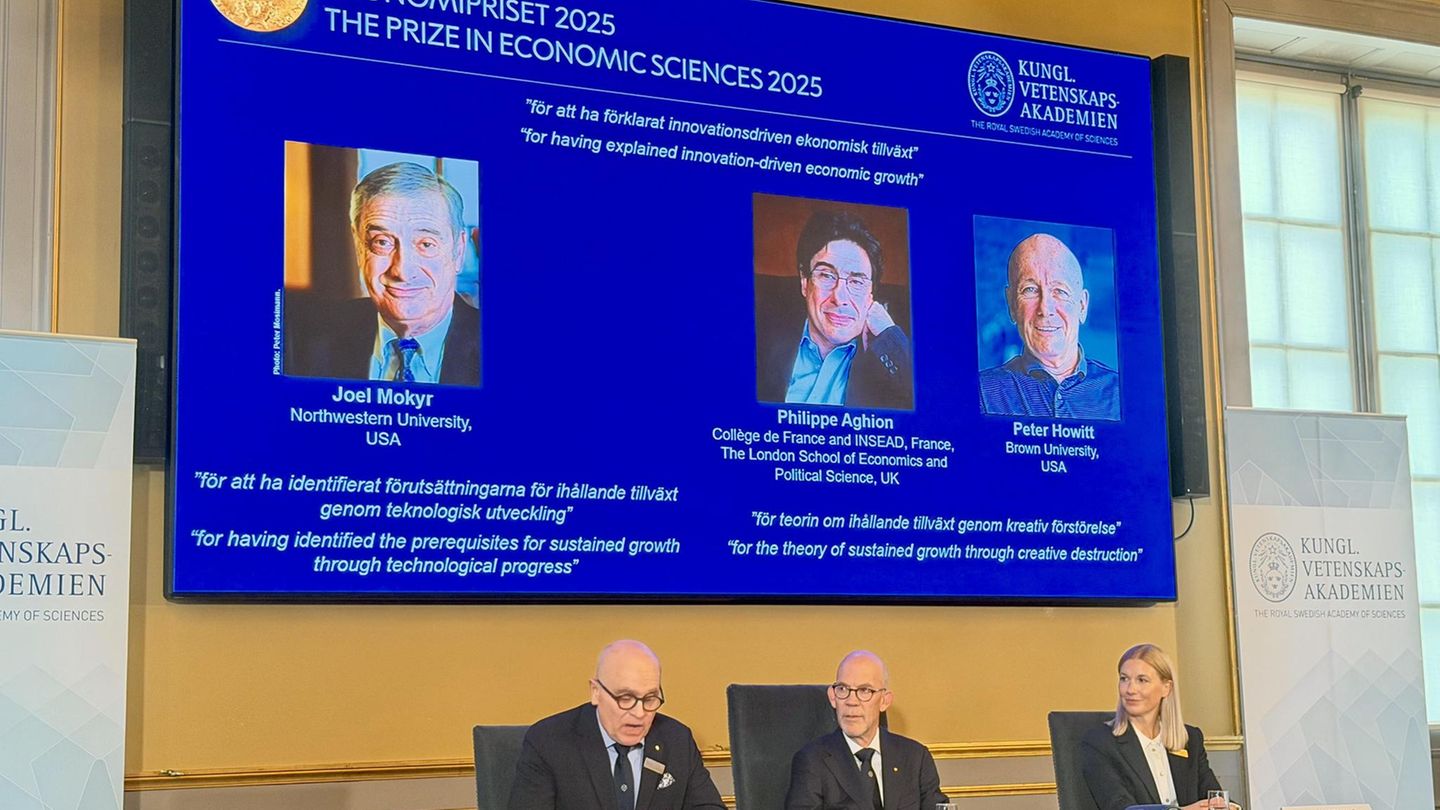

Aghion und der ebenfalls ausgezeichnete Kanadier Peter Howitt sowie der US-Israeli Joel Mokyr galten nicht wirklich als Favoriten der Buchmacher. Ausgezeichnet wurden sie für ihre Arbeit dazu, wie technologische Innovationen anhaltendes Wachstum ermöglichen. Der Preis geht zur Hälfte an den Wirtschaftshistoriker Mokyr, die andere Hälfte teilen sich Aghion und Howitt. Die Akademie brach damit zumindest ein bisschen mit der über Jahre anhaltenden US-Dominanz unter den Preisträgern.

„Der diesjährige Preis handelt von Schöpfung und Zerstörung“, sagte Hans Ellegren, Generalsekretär der Akademie. Sei wirtschaftliche Stagnation die längste Zeit der Menschheitsgeschichte die Normalität gewesen, habe sich das in den vergangenen Jahren grundlegend geändert. Die Preisträger hatten aus unterschiedlichen Perspektiven die Voraussetzungen für dieses anhaltende Wachstum und den Einfluss von technischen Fortschritten untersucht.

Nur „inoffizieller“ Nobelpreis

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ist der Einzige, der nicht auf das Testament des Stifters Alfred Nobel zurückgeht. Stattdessen stiftet ihn seit Ende der 1960er Jahre die schwedische Zentralbank. Das Preisgeld beträgt in diesem Jahr 11 Millionen Schwedische Kronen (rund 1 Million Euro). Er wird gemeinsam mit den anderen Nobelpreisen an Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember, verliehen.

Joel Mokyr wurde in den Niederlanden geboren und hat sowohl die israelische als auch die US-Staatsbürgerschaft. Er forscht an der Northwestern University in Illinois. Der 79-Jährige identifizierte anhand historischer Quellen, wie anhaltendes Wachstum durch technischen Fortschritt überhaupt erst möglich wurde. Damit diese Innovationen immer weiter aufeinander folgen können, müssten Gesellschaften nicht nur wissen, dass etwas funktioniere, sondern auch, wie es funktioniere, beschreibt die Akademie seine Arbeit. Dafür müsse die Gesellschaft offen für Wandel sein.

Die beiden Forscher Philippe Aghion vom Collège de France und der London School of Economics und Peter Howitt von der Brown University in den USA betrachten das Thema aus einer eher quantitativen, mathematischen Perspektive. In einem Artikel aus dem Jahr 1992 entwarfen sie ein Modell mit dem Namen „Creative Destruction“, zu Deutsch „kreative Zerstörung“: Wenn neue und bessere Produkte in den Markt kommen, sorgen sie dafür, dass Firmen mit den älteren Produkten „zerstört“ werden – aber gleichzeitig entsteht so Innovation. Sie bauen damit gewissermaßen auf der berühmten Forschung des Ökonomens Joseph Schumpeter auf.

In einer Reihe mit den Vorjahrespreisträgern

„Die Arbeit der Preisträger zeigt, dass Wirtschaftswachstum nicht als selbstverständlich angesehen werden kann“, sagte John Hassler, Vorsitzender des Komitees für den Preis für Wirtschaftswissenschaften. „Wir müssen die Mechanismen, die der kreativen Zerstörung zugrunde liegen, aufrechterhalten, damit wir nicht wieder in Stagnation zurückfallen.“ In gewisser Weise schließt sich die diesjährige Vergabe an die Preisträger vom Vorjahr an: Während die Mokyr, Aghion und Howitt den Einfluss von technologischer Disruption untersuchen, beschrieben die 2024er-Preisträger rund um Daron Acemoğlu die Bedeutung von Institutionen für Wirtschaftswachstum.

Die Erkenntnisse der Forscher sind damit für viele Länder hochrelevant – vor allem für Deutschland, wo das Wirtschaftswachstum zuletzt ausblieb. „Kurz gesagt, die Ideen der diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträger zeigen Politikern und Investoren, wie sie KI und die Herausforderungen des Wandels in nachhaltiges, integratives Wachstum umwandeln können“, teilte etwa Sascha Steffen mit, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management, „indem sie unterstützen, Ideen einfach einmal auszuprobieren, den Einstieg dazu erleichtern und Kapital schnell von veralteten zu innovativen Bereichen umschichten.“

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Philippe Aghion am Telefon bei der Pressekonferenz am Montagmittag. „Ich denke, die europäischen Länder müssen begreifen, dass wir nicht länger zulassen dürfen, dass die USA und China technologisch führend werden und wir ihnen gegenüber verlieren“, sagte der 69-jährige. Europa verfüge nicht über die richtigen politischen Instrumente und Institutionen, um Innovationen im Bereich der Hochtechnologie voranzutreiben. Seinen Anteil des Preisgeldes will Aghiol – ganz im Sinne der Innovation – in ein Forschungszentrum investieren.